5 Fragen an Christian Jankowski

Die aktuelle Ausstellung „Mix it – Popmusik und Videokunst“ zeigt neun Videoarbeiten von international renommierten KünstlerInnen – darunter auch Christian Jankowski.

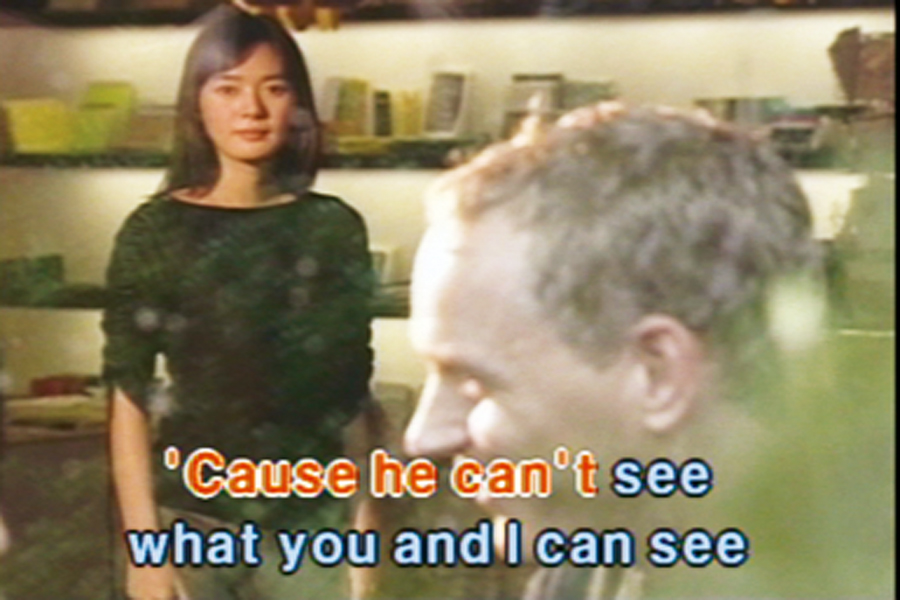

Die Installation „The Day We Met“ des deutschen Konzept- und Aktionskünstlers ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit einem der größten Karaoke-Maschinen-Hersteller Asiens. In einer begehbaren Karaoke-Box können die BesucherInnen zu ihren Lieblingshits live performen, während Jankowski selbst immer wieder in den gezeigten Musikvideos als Darsteller erscheint. Ausstellungsmacherin Ann Kristin Kreisel durfte ihm dazu 5 Fragen stellen.

Wie kamst Du zu der Idee für die Arbeit „The Day We Met“ und der Zusammenarbeit mit Taijin Media in Korea?

Ich war 2003 in Vorbereitungen zu einer Übersichtsausstellung im „Art Sonje Center“ in Seoul vor Ort. Während meines Aufenthaltes in Korea fiel mir auf, dass Karaoke nicht nur gern in den Bars gehört und gesungen wird, sondern dass es sich darüber hinaus um ein einzigartiges, eigenständiges Medium und Format handelt, das viel von der koreanischen Kultur in sich vereint. Sie nennen es dort „Noraebang“ (deutsch: Gesangsraum). Und da ich gerne mit bestehenden Formaten arbeite, hat mich das sofort gereizt etwas damit zu machen. Vor allem die Videos, die im Hintergrund der Songtexte abgespielt werden, weckten mein Interesse. So suchte ich Kontakt zu den Herstellern solcher Karaoke-Formate. Es handelte sich dabei um die Firma Taijin Media, die ihren Sitz in Seoul hat und die meisten dieser Videos auch selbst produziert. Die habe ich besucht und mir die Räume des Unternehmens angesehen – von den Fabrikhallen, in denen die Karaoke-Maschinen selbst zusammengesetzt werden, bis zu den Studios, in denen Musiker die Songs einspielen.

Für die Produktion der Videos engagiert das Unternehmen normalerweise RegisseurInnen, die dann loslegen und diese Filme für sie realisieren. Dann schlug ich dem koreanischen Museum und Taijin Media vor, mein Ausstellungsbudget für eine neue Karaokevideo-Produktion zu verwenden. Neben der Kostenübernahme für die Produktion der Filme machte ich Taijin Media das Angebot, das Material später umsonst für ihre Karaokemaschinen zu verwerten. Die einzige Auflage war mich als Charakter in die einzelnen Videos einzubauen. Dieses Angebot fand das Unternehmen so interessant, dass es bereits am nächsten Tag Stories von einem Skriptwriter entwickeln ließ. Das Ganze spielt mit meiner Präsenz vor Ort. Die Skripte wurden also von Taijin Media um meine Person herum geschrieben, ich selber war dabei „nur“ ausführender Schauspieler. Die Formate greifen die Tradition von Dramen auf und drei der vier gedrehten Videos enden tragisch, mit einem Unfall oder Eltern, die meine Freundin von mir freikaufen wollen. Vielleicht wurden die Geschichten so angelegt, weil ich als blonder Europäer in den Videos zwischen den koreanischen Schauspielern auffalle, aber es bleibt letztendlich im Auge des Betrachters, die Handlung kulturell zu deuten.

Welche weiteren Bereiche haben Dich am Phänomen Karaoke interessiert?

Bemerkenswert ist die enorme Sammlung von Karaokesongs – teilweise sind über 2000 Lieder in den Maschinen gespeichert. Man findet sowohl eine koreanische, japanische, chinesische und indonesische Popkultur und sogar ein, zwei deutsche Songs. Das ist ein wahnsinniger Kommunikationsapparat, der Kultur von A nach B transportiert und übersetzt. In den Maschinen brennen sich die Übersetzungsarbeiten, die verschiedenen Schriftzeichen und die Musikgeschichte ein. Das ist eine gute Metapher: „Lost and Found in Translation“.

Und auch die Art und Weise, wie in Korea mit den Hintergrundvideos umgegangen wird, diese collagenartige Zusammensetzung, ist interessant zu sehen. In Japan ist es anders, da haben viele Karaokesongs festgelegte Stories, zu denen ganz bestimmte Videos laufen, die exakt im Takt nur zu diesem Song geschnitten sind. In Korea hat man stattdessen eine Auswahl an Video-Hintergründen, die im Loop ablaufen. Man wählt zuvor den Kanal aus, z.B. koreanische Landschaften, ausländische Landschaften, tanzende koreanische Stars, Cartoons und sogar Soft Erotik. Über diesen Bildhintergründen laufen dann die eingeblendeten Liedtexte zum Mitsingen. Es sind also vielfältige Channel-Tapeten vorhanden – zu den gleichen Bildern laufen unterschiedliche Songtexte durch das Bild, bestimmt durch die Auswahl des Publikums. Das finde ich auch nochmal sehr eigen. Und jetzt gibt es auch den „Christian Jankowski Taijin Media Channel“, in der nur die Auswahl der vier Videos, wie sie in der Installation „The Day We Met“ gezeigt wird, in der immer gleichen Reihenfolge zu beliebigen 2000 Songs abgespielt wird.

Welcher Videodreh hat Dir am meisten Spaß gemacht oder war besonders schwierig?

Ich glaube, das ist nicht zu übersehen! Mir hat natürlich die Strandszene am meisten Spaß gemacht. Ein Freund von mir meinte, dass ich in dem Video gar keine Rolle spielen würde, das ist natürlich absurd. Dass ich dort den Hahn im Korb abgebe, ist auch völlig verrückt, hat aber gleichzeitig viel Spaß gemacht. Zu jedem Drehtag kam ein neues koreanisches Model. Das haben die sich ausgedacht bei Taijin Media. Wobei ich am ersten Tag zu nervös war, um Spaß zu haben. Das lag auch an der Art und Weise, wie der Regisseur vor Ort gearbeitet hat. Es gab kein Locationscouting vorab, sie sind einfach vom Museum aus losgelaufen, um in der Nähe geeignete Locations zu finden. Es lief aber tatsächlich alles wie am Schnürchen. Während wir an einer Location drehten, zog ein Scout los und suchte kurzfristig den nächsten Drehort. Man lernt in solchen neuen Zusammenhängen auch immer wieder neue Produktionsabläufe kennen.

In Deinem performativen Werk bringst Du die Kunst in Kontakt mit gesellschaftlichen Bereichen, die der Kunst sonst eher ferner sind. Was reizt Dich an dieser Arbeitsweise?

Darüber kann man natürlich viel diskutieren. Ich finde, dass so vieles Kunst ist und dass auch die Videos für die Karaokebar Kunst darstellen können. Das ist generell ein gutes Thema, dem ich viel abgewinne, diese Zwischenbereiche auszubalancieren zwischen angewandter und freier Kunst. Ich finde Schnittmengen spannend. Wann wird angewandte Kunst frei, wann freie Kunst eine angewandte? Vor allem die Parallelität von Publikumsgruppen finde ich dabei sehr anregend. Also, wenn ein Kunstwerk sowohl in der Kunstwelt als auch in einem Massenmedium sein Publikum findet. Das ist auch ein Interesse am Clash von Low and High Culture und das ist für beide Seiten meistens befruchtend. Andererseits hinterfragt meine Kunst auch oft ein routiniertes und professionelles Betrachten – entweder von verschiedenen Kulturen aus oder durch ausgebildete Blickwinkel. Ich finde, dass dies eine wunderbare Erweiterung ist, um über Perspektiven und eine Sprache nachzudenken, die sich ja in der Kunstwelt genauso etabliert wie in jeder anderen Welt.

In der Kunst werden oft die gleichen Wörter benutzt und nutzen sich dann nach einer Weile ab. In den 90ern war „Scheitern“, „Kontext“, „Simulation“ und „System“ zum Beispiel ganz hip. Immer wenn man den Fachjargon anderer Welten, z.B. den der Medizin, in die Kunst einfließen lässt, hinterlässt er neue Klänge. Und das wirft für mich auch immer einen interessanten Blick auf „meine Kunstwelt“. So war es auch bei einer Arbeit, die ich dieses Jahr in Yokohama realisiert habe. Ich arbeitete mit Massagetherapeuten zusammen, die Skulpturen im öffentlichen Raum massierten. Ein Nierenmasseur erzählte mir beim Massieren eines Henry Moores von Entgiftung, der „Detoxart“. In dem Moment, in dem ich das so zusammen gehört habe, dass man Kunst entgiftet, entstanden bei mir in Gedanken viele neue Bilder, die ich vorher nie so gesehen oder gedacht habe, weil mir der Begriff fehlte. Ich dachte auf einmal darüber nach, wie oft Kunst vergiftet und missbraucht wird, z. B. von politischen und kommerziellen Interessen. Ich will das auch nicht als etwas immer grundsätzlich Verwerfliches darstellen, wenn Kunst instrumentalisiert wird, aber es ist auch mal so eine Art von Entschlackung ganz gut, das Betrachten dieser Arbeiten ohne Interpretationsgift. Solche Momente der Erkenntnis sind immer Glücksmomente in Projekten. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder das Andere, die Andere, den Anderen suche, um zusammen etwas Neues in der Welt und in der Kunst zu sehen – sie aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und Verbindungen aufzubauen.

Wie siehst Du die Beziehung von Videokunst und Musik? Welche Rolle übernehmen für Dich die jeweils einzelnen Teile?

Es geht immer um die Sinne. Das Musikvideo ist einfach ein spektakuläres Medium, dieses Zusammenspiel aus Bild und Musik. Für mich wurde Video zu einem bedeutenden Medium, nachdem ich mich zunehmend für bildende Kunst und das Machen von Kunst interessierte und Video im Konsumentenbereich angelangt war. Künstler interessieren sich für Formate – sei es ein Blatt Papier, eine Bronzeform oder eine Ölmalerei – meiner Meinung nach war das Format Video Anfang der 90er Jahre bzw. Fernsehen noch nicht total künstlerisch abgegrast. In dem Moment hat es mich über die Idee der Performance, die für mich extrem wichtig ist, um neue Erfahrungen zu machen und um sich selbst lebendig zu fühlen, interessiert, den Dokumentationsapparat (das, was eine Performance festhält) performativ miteinzubeziehen und somit sehr eigenständige Videos zu erstellen. Ich entdeckte, dass verschiedene TV-Formate ein toller Steinbruch sind, um Werke zu entwickeln. Und daraus habe ich eine künstlerische Strategie entwickelt. Und da gehört für mich das Musikvideo definitiv dazu, genauso wie der Werbeclip, die Nachrichtensendung, die Seifenoper oder die Sportsendung.

Im Laufe der Zeit habe ich einige Videos produziert, die an der Schnittstelle zum Musikvideo stehen, angefangen bei „Ebbe in der Freiheit“ (1992), bis „The Day We Met“ (2003), zu „No One Better Than You“ (2004). Die Polyfonie der Musik steht für ein gutes Spannungsfeld. Ich kann sagen, dass mein Denken in Kollaborationen aus der Erfahrung mit dem Musikmachen geboren wurde. Das Zuhören und Reagieren, das man aus der musikalischen Improvisation mit anderen kennt, habe ich letztlich in meine Performances übertragen. Da muss man auch zuhören, Platz für das Andere lassen und wieder einsteigen, wenn es passt. Das ist ein Tasten, ein tänzerischer Dialog, der wichtig ist für mich und mein künstlerisches Werk.