Scham über die eigene Endlichkeit

Trotz aller Säkularisierungsprozesse besitzt das Konzept der „Schuld“ in juristischen Zusammenhängen bis heute seine ungebrochene Gültigkeit. Und obgleich Nacktheit in westlichen Medien weit verbreitet ist, leben wir keinesfalls in einer schamlosen Zeit!

Denn ein Gefühl von Scham entsteht nicht nur in sexuellen Zusammenhängen, sondern beispielsweise auch, wenn man den eigenen Ansprüchen nicht genügt: So können Schönheitsmakel, Armut, sozialer Abstieg oder Alter ebenfalls ein intensives Gefühl von Scham hervorrufen. In einer Gesellschaft, in der ein ausgeprägter Optimierungszwang und der damit einhergehende Gesundheits- und Jugendwahn bei gleichzeitiger Ausdehnung der Altersgrenzen vorherrschen, besitzt das Thema der Scham daher sogar eine besondere Aktualität. Statt „Studieren im Alter“ ist heute oftmals die Rede von „Altersmanagement“. Peinlich ist demnach nicht mehr nur den jungen Menschen eine zu große Nase und der dicke Hintern, sondern auch eine unsportliche Figur, ein faltiges Gesicht oder Inkontinenz im Alter. Wäre der beste Manager demnach der würdigste Greis und frei von Scham?

Der Traum vom ewigen Leben besteht wohl seit Menschengedenken. Sein Gegenstück – die Angst vor dem körperlichen Verfall – besitzt mit dem Motiv des Jungbrunnens aber auch eine lange Tradition in der Kunst. Anders als das erquickende Nass, das die Alten nach einem Bad in Lucas Cranachs „Jungbrunnen“ von 1546 als junge Menschen entlässt, können jedoch die vielseitig gepriesenen Anti-Aging-Kuren den Altersprozess nicht umkehren, sondern lediglich verlangsamen. Aus aktuellem Anlass sollte ich hinzufügen: Vorläufig!

Denn Zeitungsberichte wie der von Ulrich Bahnsen lassen vermuten, dass neuere wissenschaftliche Erkenntnisse in nicht allzu großer Ferne die eigene Vergänglichkeit leichter unter Kontrolle bringen lassen. So ist es dem Humangenetiker Steve Horvath offenbar gelungen, anhand von Zellen das biologische Alter eines Menschen zu messen und wie jede Uhr soll auch diese „Lebensuhr“ nun ebenfalls „justiert, neu gestellt werden“ können (Ulrich Bahnsen: Für immer jung?, Die Zeit, Nr. 15, 6. April 2017, S. 29). Darüber hinaus stellte der Neurowissenschaftler Tony Wyss-Coray fest, dass eine Injektion von jungem Blut in einem alten Organismus eine deutliche Verjüngung nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes erzeugen kann. So würden Proteine wie TIMP-2 dafür sorgen, dass sich unser Leben deutlich verlängern ließe. Statt „aufgepimpt“ wird man nun wohl „aufgetimpt“? Diese Vorstellungen von lebensverlängernden Maßnahmen durch Blutinjektion rufen jedoch weniger Bilder vom Jungbrunnen, sondern vielmehr Szenen aus Vampirfilmen wach. Sollte nun tatsächlich der uralte Traum vom ewigen Leben Wirklichkeit werden können?

In der Werbewelt scheint der Alterungsprozess längst aufgehalten: „Viele Effekte in Warenästhetik und Werbung strahlen nicht nur Perfektion und Makellosigkeit aus, sondern verleihen den heutigen Dingen geradezu Virginität, eine jungfräuliche Erscheinung. (…) Jeglicher Makel sowie Abnutzung und Zerfall sind ihnen fremd – und damit erscheinen sie nicht nur neu, sondern unberührt und, in ästhetischem Sinn, „unschuldig“.“ (Wolfgang Ullrich, Haben Wollen – Wie funktioniert die Konsumkultur, 2008, S. 85 f.) So versprechen Duschgels und Shampoos revitalisierende Effekte und in den Werbespots wirken auch ihre Benutzer sichtbar verjüngt. Es wimmelt dort geradezu nur so von vitalen Senioren, die den Spuren des Alters erfolgreich trotzen. Doch welchen Effekt haben diese Bilder und Produkte genau auf unser Körperverständnis und wie reagieren Künstler darauf?

Michael Najjar setzt sich in seinem Werk mit Fragen nach der Zukunft auseinander. Nicht nur der eigene Körper und das eigene Geschlecht werden in ein paar Jahren vollständig wandelbar sein, sondern auch der Körper des potentiellen (bevorzugt virtuellen) Geschlechtspartners: Mit „elektra“ führt er eine computergenerierte Gestalt in Erscheinung einer halbnackten Braut vor, die sich wie auf einem Flatscreen seltsam verdreht dem Betrachter als Sexualpartner anbietet. Obwohl der glänzende Körper den „slicken“ Idealen der Werbewelt entspricht, bleibt der Gegensatz zwischen keuscher Jungfrau und schamloser Sexmaschine für den Betrachter bestehen.

In einem Text des Künstlers schreibt er, dass in einer computerregulierten Gesellschaft bereits 2024 die „totale verfügbarkeit und zurschaustellung von sex im öffentlichen raum“ ihren Reiz verlieren werde. Die Folge: „sex als dienstleistung wird verdrängt und wieder privatisiert. und zwar in einer völlig neuen, bislang unvorstellbaren qualität … er wird zu einem vernetzten, dynamischen, entmaterialisierten, arten- und lebensformenübergreifenden prozess.“

Shahryar Nashat führt eine andere Form der körperlichen Manipulation vor Augen. In „Present Sore“ zeigt der Künstler die Unzulänglichkeiten des Körpers und den Kampf dagegen mittels technischer und medizinischer Errungenschaften. Die Menschen gestalten ihr Leben, diese Tatsache lässt sich wohl kaum umkehren, aber wenn sie wie eine Art Prothesengott ihren Körper permanent erweitern, müssen sie sich fragen: Wo sind die Grenzen dieser Manipulation im Sinne einer Fetischisierung und Instrumentalisierung des eigenen Körpers?

Gleichzeitig kämpfen westliche Gesellschaften heute mit den sozialen Folgen einer „überalternden“ Gesellschaft. Es verwundert daher nicht, dass in den vergangenen Jahren die Gerontologie als Wissenschaft vom Altern immer wichtiger geworden ist. Und auch Museen wie das Marta Herford reagieren auf diesen Prozess, indem sie beispielsweise besondere Führungen für Senioren und speziell auch demenzerkrankte BesucherInnen anbieten. Wenn heute junge Menschen gezielt ihre Haare grau färben, mag das eine Entwicklung sein, die darauf reagiert, dass stressbedingt viele Menschen heute bereits früher ergrauen oder aber auch damit, dass heutige 50-Jährige sich wie 30 fühlen und auch so aussehen.

Wie einst die verführerische Prostituierte „Olympia“ von Édouard Manet inszeniert sich die gealterte Vivienne Westwood bei Juergen Teller überlebensgroß und selbstbewusst auf einer Chaiselongue. Das Foto des weiblichen Akts zeigt unverhüllt den nackten Körper der betagten Modedesignerin und verstößt damit gezielt gegen die Prinzipien der Werbewelt. Das geschminkte Gesicht, das von den kupferfarbenen Haaren umsäumt ist, lenkt die Aufmerksamkeit jedoch von dem entblößten Körper auf den durchdringenden Blick von Westwood. Wie eine Art Maske schützt die Schminke sie vor dem voyeuristischen Zugriff des Betrachters und auch die elegante Silhouette des überbelichteten, blassen Körpers drängt die Spuren des Alterns in den Hintergrund, so dass das Aktportrait auch als ein selbstbewusstes Statement der Modesdesignerin erscheint.

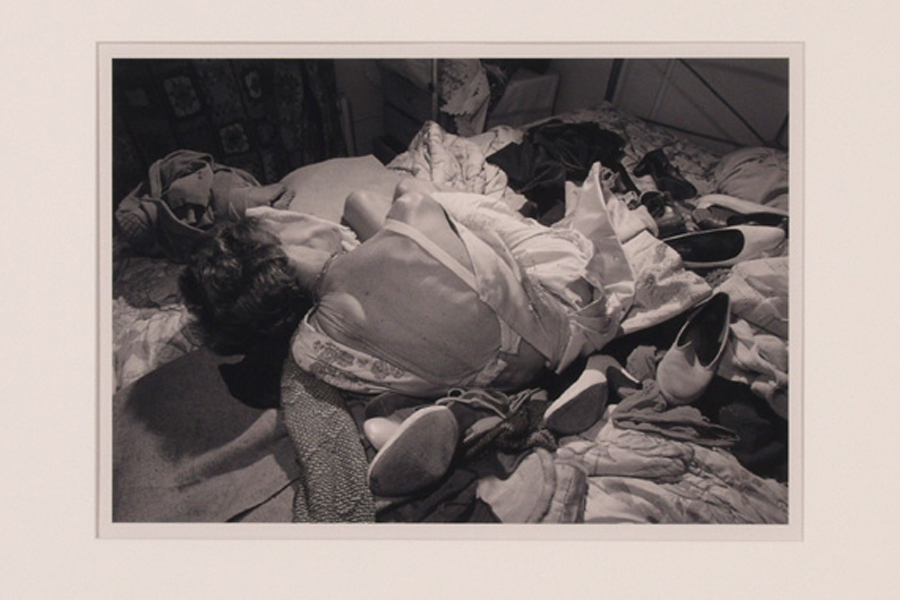

Auch Donigan Cumming setzt den halb entblößten Körper der ehemaligen Journalistin und Schauspielerin Nettie Harris würdevoll ins Bild. Die intimen Posen zielen nicht auf Provokation, sondern der zarte bis gebrechliche Körper inmitten eines Chaos von Kleidern berührt den Betrachter seltsam.

Trotz aktueller Entwicklungen in Wissenschaft und Medizin verschwinden offenbar die Themen des Alterns weder aus der Gesellschaft noch aus der Kunst. Auch die neuesten Erkenntnisse werden daran wohl kaum etwas ändern. Was sich aber durch die Begegnung mit der Kunst ändern kann, ist unsere Wahrnehmung dieser Zusammenhänge. Zwar gibt es auch in der Kunst durchaus einen Run auf die Jugend, wenn es darum geht, die Künstler immer früher und somit jünger zu entdecken. Und der Wunsch des Künstlers in seinem Werk Unsterblichkeit zu erlangen, mag nach wie vor ein Antrieb für das eigene Schaffen sein.

Die Kunst kann aber drängende Fragen stellen und uns damit hellwach halten: So z.B. Fragen danach, inwiefern es trotz des Alters nicht doch die Möglichkeit gibt, sich in der eigenen Haut einfach wohlzufühlen mit all ihrer Unvollkommenheit, die die fortschreitende Zeit nun einmal mit sich bringt? Ich jedenfalls habe meine eigene Oma Erna mit ihrem grauen Bubikopf und ihren dritten Zähnen und den offenen Sandalen (andere konnte sie aufgrund ihrer Überbeine an den Füßen nicht mehr tragen) in sehr liebevoller Erinnerung.