Digitales Erbe: Sammeln, archivieren und verbreiten

Das Wort „digital“ bedeutete in Abgrenzung zur analogen Spannungsübertragung die Übertragung von Zahlenwerten. Was früher undenkbar erschien, ist heute Alltag: Digital können riesige Datenmengen produziert und gespeichert werden, woraus sich ein Fundus für die Nachwelt ergibt, dessen Ausmaße kaum noch zu überblicken sind.

Die Digitalisierung hat sämtliche Lebensbereiche ebenso erfasst wie die Kunst, (über)mutig werfen sich die Post-Internet-Art-KünsterInnen in die riesigen Datenströme, wie die Zeit bereits 2015 titelte.

Die Post-Internet-Art ist eine vieldiskutierte neue Kunsttendenz, die sich durch eine gemeinsame Haltung und keinen gemeinsamen Stil mehr auszeichnet. Die KünstlerInnen gehen ästhetisch neue Wege, wenn sie virtuelle Ausstellungsräume und animierte Kunstwerke schaffen und sich die neuste Technik wie etwa 3-D-Druckverfahren für ihre Zwecke aneignen oder Bilder aus dem digitalen Raum zurück in den physischen Raum transportieren.

Die Zerstörung von Kulturgütern

Auch die Künstlerin Moreshin Allahyari könnte auf den ersten Blick zu der Post-Internet-Art Bewegung gezählt werden, allerdings geht es ihr weniger um die Affirmation der Gegenwart, sondern vielmehr um die digitale Bewahrung von Kunstwerken und Kulturgut. Und so ist auch der Ausgangspunkt der Serie „Dark Matter“, die in der Ausstellung „Zwischen Zonen“ gezeigt wird, ein anderer. Seit dem Ausruf des weltweiten Kalifats „Islamischer Staat“ im Juli 2014 haben die Anhänger unzählige, teilweise Jahrhunderte alte Kulturstätten im Irak, Syrien oder dem Libanon mutwillig zerstört. Mit Baggern und Bulldozern werden systematisch Tempel und Grabstätten dem Erdboden gleich gemacht, die zu den ältesten Kulturstätten weltweit zählten, aber auch zeitgenössische Kultureinrichtungen angegriffen. Medial große Aufmerksamkeit fand die Zerstörung der antiken Oasenstadt Palmyra im Mai 2015, die bereits im Alten Testament erwähnt wird und in der Antike als unabhängige Stadt innerhalb des Römischen Reichs politisch großen Einfluss erlangte. Festgehalten werden diese Taten der Anhänger des IS in Videos, die wiederum im Internet und von Nachrichtenagenturen geteilt und weiter verbreitete werden. Fassungslos schauen Millionen Menschen dabei zu, wie die Artefakte zerstört werden.

Erinnerungen bewahren

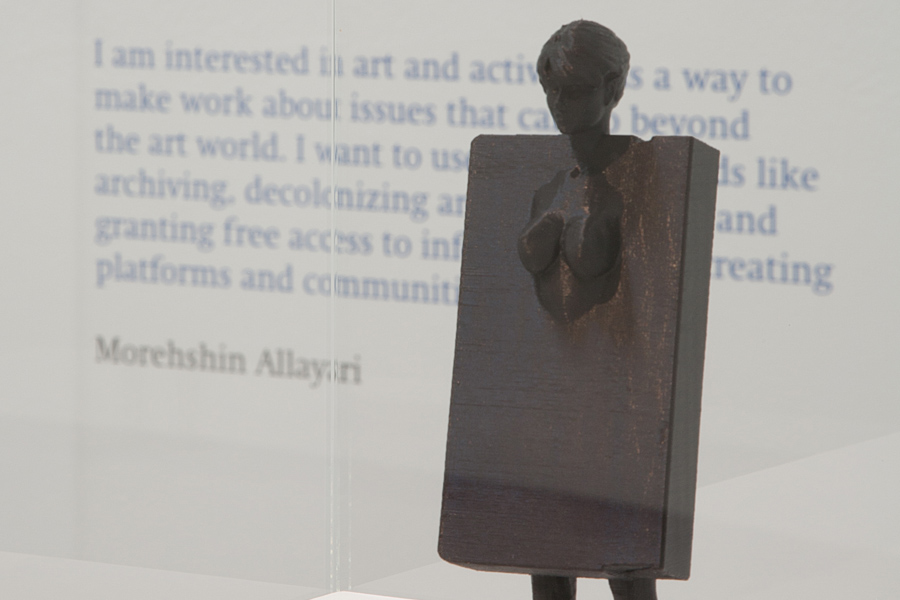

So erging es auch der Künstlerin Moreshin Allahyari, die 2014 erstmals ein Video des IS sah, das den Angriff auf das Museum in Mosul zeigt. Die Künstlerin nutzt seitdem den 3D-Drucker um digital und physisch das Erbe dieser Gegenstände zu sicher: „Früher war es so: Wenn Menschen Gegenstände zerstört haben, ist mit ihnen oft auch die Erinnerung daran verschwunden, es blieben, wenn überhaupt, nur 2D-Abbildungen übrig. Mit dieser neuen Technik haben wir die Möglichkeit, Dinge physisch auferstehen zu lassen.

Die Künstlerin arbeitet eng mit einem Kreis aus WissenschaftlernInnen zusammen, die teilweise vor der Zerstörung mit den Originalen gearbeitet haben oder aus anderen Quellen Wissen über die zerstörten Gegenstände beisteuern können. Die aus dieser intensiven Recherche und Beschäftigung resultierenden Miniaturen sind teilweise detailgetreue Nachbildungen zerstörter Originale, in anderen Fallen fließen Einflüsse der Gegenwart in die 3D-Drucke hinein, wie z.B. Homer Simpson, der als Kopf auf eine sitzende Figur montiert wurde. Zwei Drucke unterscheiden sich durch ihre transparente Beschaffenheit von den ansonsten schwarzen tiefschwarzen, undurchsichtigen Drucken der Serie „Dark Matter“.

Digitale Zeitkapsel

Durch die transparente Beschaffenheit des Materials sieht man jeweils Speichermedien, die darin wie in eine Zeitkapsel eingelassen sind. Während die integrierte Speicherkarte nur durch die Zerstörung des Druckes zugänglich ist, ist an die externe Festplatte ein USB-Kabel angeschlossen, über das BesucherInnen in der Ausstellung Aufschluss über die dort gespeicherten Daten gewinnen können. Zu finden sind darauf neben Fotos und Dokumenten zu Fundorten auch Videos der Zerstörung vor Ort und Bauanleitungen für die Produktion der 3D-Drucke. Die Künstlerin lädt dazu ein, sich die Daten anzuschauen und zu speichern, wie sie in ihrem Manifest festhält, aber auch diese weiter zu verbreiten und die Drucke zu produzieren. Sie steuert so dem Vergessen der zerstörten Objekte entgegen und versammelt möglichst umfangreiches Wissen auf den Speichermedien, das sie zum Teilen und Weiterverwerten bereitstellt.

Hinweis:

Die Ausstellung Zwischen Zonen ist noch bis zum 24. September zu sehen.