Einem Gefühl auf der Spur…Mein Rückblick auf „Kunst und Scham“

Eine der häufigsten Fragen zu Beginn einer Ausstellung lautet: Wie bist Du auf die Idee gekommen? Gegen Ende einer Ausstellung stehen dann oftmals die Fragen im Raum: Was bleibt eigentlich von dieser Ausstellung über und war sie erfolgreich?

Ich möchte alle diese Fragen beantworten. Dies soll jedoch ein persönlicher Rückblick werden auf ein Projekt, das einen langen Werdegang hatte, die Gemüter bewegte und ungewöhnliche Kreise zog.

Das Konzept

Die erste Idee zu der Ausstellung liegt bereits viele Jahre zurück. In einem Gespräch mit dem damaligen Direktor Jan Hoet schlug ich vor, eine Ausstellung zur „Schuld“ zu realisieren. Die intensiv geführte Walser-Bubis-Debatte um die deutsche Erinnerungskultur im Kopf schien es mir besonders angebracht. Gerade in diesem Land, das nicht nur aufgrund seiner christlichen Prägung, sondern auch wegen der eigenen nationalsozialistischen Geschichte ein sehr spezielles Verhältnis zu Schuldgefühlen pflegt (und auch zu der gegenteiligen Emotion – dem Stolz).

Wir waren uns darin einig, dass es interessant, aber eventuell auch ein wenig brisant sei, sich diesem sehr heiß diskutierten Thema zu widmen. Auch nach dem Direktorenwechsel ließ mich diese Idee nicht mehr los und die weitere Beschäftigung damit führte mich zu einem mit der Schuld eng verwandten Gefühl – der Scham. Roland Nachtigäller unterstützte die Ausstellungsidee ebenfalls, die immer konkretere Formen annahm.

Schuld und Scham

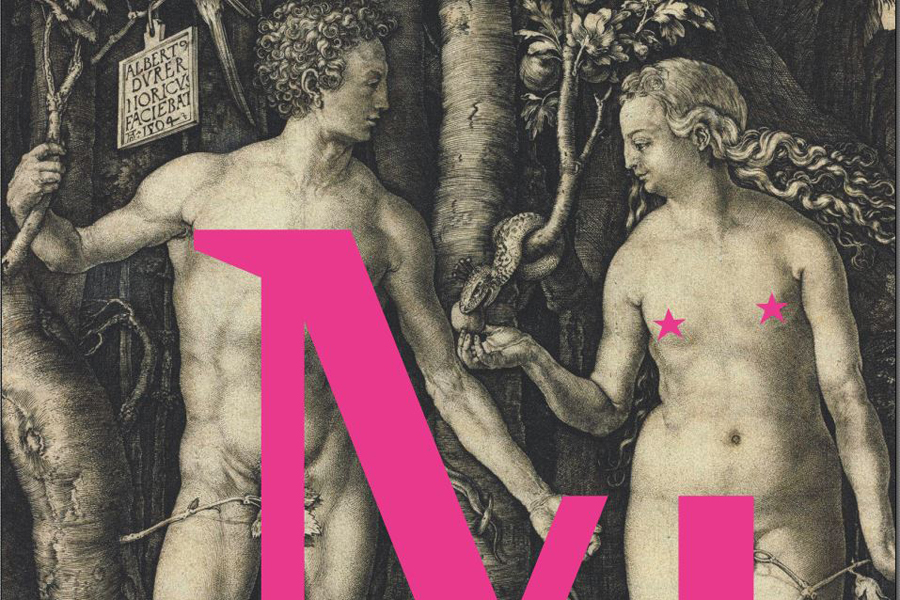

Die Verwandtschaft zwischen Schuld und Scham offenbart sich bereits in der biblischen Erzählung von Adam und Eva und der Vertreibung aus dem Paradies. Laut Bibel wurde das unbeschwerte Leben im Garten Eden durch den Sündenfall beendet. Ihrer eigenen Nacktheit plötzlich bewusst, bedeckten Adam und Eva seither ihre Körper. In westlichen Gesellschaften ist die Entstehung des Schamgefühls daher eng mit der Geschichte vom Sündenfall verknüpft, die zugleich einen Moment der Erkenntnis und den Verlust eines paradiesischen Naturzustands beschreibt. Bereits in den ersten Wochen der Ausstellung erhielt ich per Email einen Hinweis von einer begeisterten Besucherin auf eine Bibelstelle im 1. Buch Mose 3,7: „Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurde gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.“ – „Vielleicht gehören“, so fragte sie, „Schuld, Scham und auch Vergebung zusammen?“

Austausch unter Fachleuten

Diese Frage legte es nahe, sich mit anderen Fachleuten zu dem Thema weiter auszutauschen. Kontakte zu Kollegen im Guislain Museum in Gent, zum Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn und dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig sowie dem Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld waren sehr erhellend. Auch in der letzten Ausstellungswoche wurde hier vor Ort in einer besonderen Expertenrunde, die neben einer Theologin auch einen Philosophen, Krankenschwestern, Psychologen und Therapeuten umfasste, rege zu dem Thema diskutiert. Die Theologin Nicole Frommann merkte an, dass die Scham im Alten Testament eher körperlich-sexuell konnotiert sei, während sie sich im Neuen Testament eher auf den Glauben, also etwas Geistiges beziehe. Bereits während der Vorbereitung zur Ausstellung hatte ich einen regen Austausch mit meiner Schwester Kristina Hennig-Fast, die als Psychologin tätig ist. Schnell wurde mir klar, dass die Scham eine Emotion ist, die bei psychischen Erkrankungen eine zentrale Rolle spielt.

Ein weitreichendes Thema

In der intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema wurde aber auch deutlich, dass Scham keinesfalls nur mit Nacktheit verknüpft ist, sondern ein sehr weitreichendes Phänomen mit zahlreichen Facetten ist. Scham betrifft nahezu jeden, sie kommt in allen Kulturen vor und begleitet die Menschheit bereits seit ihrem Bestehen. Wofür sich jedoch die Menschen schämen, ist individuell sehr verschieden. Meist entsteht Scham in dem Moment, wenn man seinen eigenen Idealen nicht genügt: So kann man sich dafür schämen, arm, hässlich oder alt zu sein. Man kann sich aber auch für das Verhalten eines Anderen „fremdschämen“.

Faszinierend war auch die Beobachtung, dass Scham sehr widersprüchlich wirkt: „Wenn man sich schämt, möchte man sich eigentlich verbergen, sich den Blicken anderer entziehen, im Erdboden versinken oder sich am liebsten in Luft auflösen. Das Erröten bewirkt jedoch das genaue Gegenteil: Man wird noch besser gesehen. Dem Beobachter – und sei es auch nur der sogenannte internalisierte Beobachter – kommt eine sehr große Bedeutung beim Schamentstehen und Schamerleben zu.“ (Kristina Hennig-Fast)

Die besondere Funktion des Blicks

Hier entdeckte ich eine überraschende Parallele zwischen Kunst und Therapie: Offenbar spielt der Blick nicht nur bei der Kunstbetrachtung, sondern auch beim Entstehen von Scham eine zentrale Rolle. Wenn ein Kind von seinen Eltern wahrgenommen wird, kann es ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, während das Nichtgesehenwerden ein tiefes Schamerleben erzeugen kann: „Der Ursprung dieses Gefühls, (…) kann durch eine wenig liebevolle Beziehung der Eltern zu ihren Kindern erklärt werden. In dieser frühkindlichen Beziehung wurden die Grundbedürfnisse des Kindes nach Beziehung und emotionaler Sicherheit nicht befriedigt, indem ihm körperlicher Kontakt, Nahrungsgabe, emotionale Kommunikation verweigert oder in nicht adäquater Form angeboten werden. Dies kann z.B. im Falle einer psychischen Erkrankung oder bei Alkoholismus der Eltern und Traumatisierung erfolgen.“ (ebd.)

Ungewöhnliche Exponate

Mich interessierte es, wie Therapeuten eigentlich auf ein Übermaß oder aber einen Mangel an Scham bei den Patienten reagieren. Tatsächlich kommen in der Therapie unter anderem Spiegel zum Einsatz, mit Hilfe derer die PatientInnen neu lernen können, sich wieder sich selbst zuzuwenden. Sie schauen sich an und schminken sich gelegentlich dabei. Ein Spiegel im Eingang zur Ausstellung griff diesen Mechanismus auf. Alle BesucherInnen begegneten ihrem eigenen Spiegelbild.

Aber auch die Zeichnung kommt bei der therapeutischen Arbeit zum Einsatz. Dank der Kunsttherapeutin Astrid Elmendorf konnten wir einige Beispiele in die Ausstellung mit aufnehmen. Mich verblüffte die Parallele zwischen Therapie und Kunst, denn beiden gelingt es mit bildnerischen Mitteln etwas anschaulich vor Augen zu führen, was sonst so schwer in Worte zu fassen ist.

Scham liegt im Auge des Betrachters

Auf besondere Weise spiegelten sich all diese Facetten auch bei den BesucherInnen in der Ausstellung. Wie die KollegInnen aus dem Besucherservice bestätigten, reagierten die Gäste sehr unterschiedlich auf die Werke: Die einen lachten laut bei einem Film von Julian Rosefeldt oder Szenen von Stefanie Trojans Performances, andere wiederum waren erschüttert. Sie hielten die Hände vor Augen oder Mund und waren für einen Moment sprachlos, um an anderer Stelle erneut die Blicke lustvoll schweifen zu lassen.

Die BesucherInnen brachten ihre persönlichen Scham-Erlebnisse nicht nur zu Papier, um sie in der dafür bereit gestellten Scham-Box zu versenken, sondern auch in den Führungen teilten viele Gäste ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen. Ein schamvolles Erröten war da keine Seltenheit.

Die Kraft der Kunst offenbarte sich aber auch in der körperlichen Präsenz der Exponate. Eine Kollegin aus dem kuratorischen Team beschrieb es so: „Es ging mir in der Ausstellung immer so, als wäre ich nicht allein. Besonders bei John Isaacs Figur fühlte ich mich immer etwas beobachtet und ertappt, so als führten die Werke ein Eigenleben, wenn man gerade nicht hinschaut.“

Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit musste die leidliche Erfahrung machen, dass Bilder der Ausstellung in den sozialen Medien zensiert wurden. Als sie bei Facebook eine Annonce mit dem Foto der nackten Vivienne Westwood von Juergen Teller schalten wollte, wurde diese wegen „Nudity“ gesperrt. Diese Erfahrung wiederum gab die Vorlage für eine weitere Kommunikationsmaßnahme: Unter dem Slogan „Unzensiert im Marta Herford“ produzierte das Museum eine Karte mit dem Motiv von Albrecht Dürer, wobei die Geschlechtsteile hier kunstvoll zensiert wurden.

Eine Kollegin aus der Abteilung Bildung & Vermittlung wurde von einem peinlichen Gefühl in der Ausstellung überrascht, als sie gemeinsam mit einer arabischen Kollegin durch die Ausstellung ging, um eine fremdsprachliche Führung vorzubereiten. Plötzlich fühlte sie sich verunsichert und rätselte, wie die Ausstellung wohl auf diesen Besucherkreis mit einem anderen kulturellen Hintergrund wirken würde. Können alle Exponate gleichermaßen mit allen Gruppen betrachtet und diskutiert werden? Und wie würden Schülerklassen auf das Thema reagieren?

Die Scham als Chance

Dass das Gefühl der Scham unverhofft sogar diejenigen einholt, die dieses Thema in einem Museum zur Diskussion stellen, ist vielleicht verblüffend aber auch wünschenswert. Für mich ist es ein Beleg dafür, dass wir keinesfalls in einer schamlosen Zeit leben. Nach wie vor gilt es, die Schamgrenzen immer wieder neu auszuhandeln. Niemand ist zu keiner Zeit davor gefeit, sich zu schämen und das ist auch gut so.

Denn ganz im Gegensatz zur gängigen Annahme, dass Scham ein unangenehmes Übel ist, verstehe ich sie als einen wichtigen Regulator gesellschaftlicher Prozesse – sie gestaltet auch im positiven Sinne unser Miteinander. Wenn sich jemand für etwas schämt, wird seine Intimsphäre verletzt oder sein Selbstbild erschüttert, als Gegenüber habe ich aber immer auch die Möglichkeit, mit Empathie und Verständnis darauf zu reagieren oder aber einfach mit Humor und auf diese Weise auch meine eigene Scham loszuwerden.

2 Replies to “Einem Gefühl auf der Spur…Mein Rückblick auf „Kunst und Scham“”

Comments are closed.

Gefällt mir sehr gut, dieser persönliche Rückblick der Kuratorin! Eine andere Art des Perspektivwechsels. 🙂

Liebe Ute Vogel,

vielen Dank für die positive Rückmeldung – manchmal muss man einfach einen Moment innehalten…

Beste Grüße

Friederike Fast