Marta philharmonisch: Musik trifft auf Kunst

Seit 2013 begeistert die Veranstaltungsreihe „Marta philharmonisch“ mit Musik und Kunst das Publikum: Beginnend mit einem besonderen Konzert von wechselnden Ensembles der Nordwestdeutschen Philharmonie im Marta-Forum geht es anschließend zu einem geführten Rundgang in die jeweils aktuelle Ausstellung.

Bei der sechsten Matinee stand wieder Außergewöhnliches auf dem Programm, diesmal im Rahmen von „Magie und Macht – Von fliegenden Teppichen und Drohnen“: Das achtköpfige NWD-Ensemble nebst Erzähler präsentierte „Die Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky. Der Aufführung war eine anspruchsvolle Vorbereitung bei den Musikern vorausgegangen. Bei einer der Konzertproben habe ich mich mit dem Dirigenten Daniel Townsend (Schlagzeuger der NWD, der bei diesem Stück die Ensembleleitung übernahm), dem Erzähler Dirk Strehl (Literaturkenner und Inhaber der Buchhandlung „Auslese“ in Herford) und dem NWD-Schlagzeuger Aron Leijendeckers getroffen und über Musik und Kunst, besondere Herausforderungen und die Marta-Architektur unterhalten:

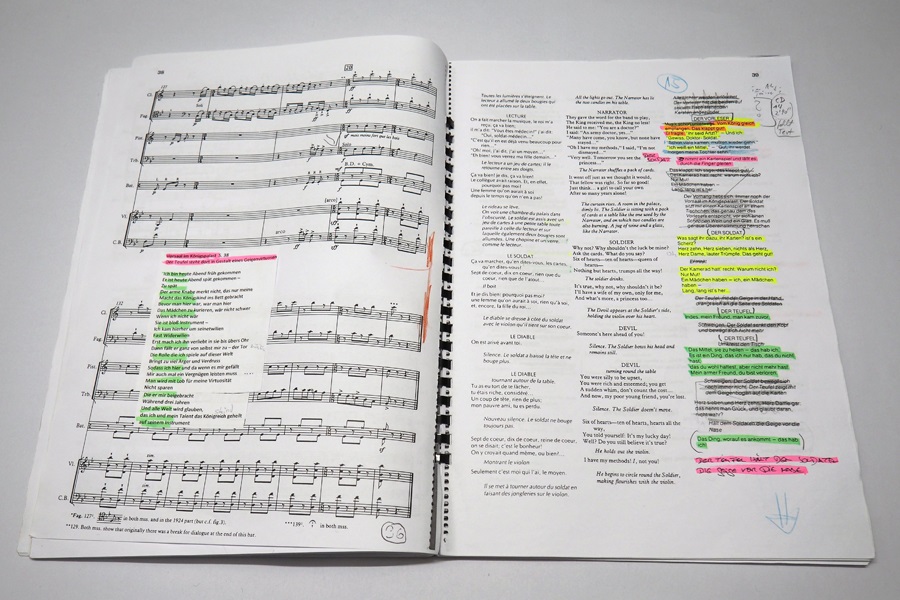

Nach meinem ersten Eindruck von den Proben im Marta-Forum und der Partitur des Erzählers Dirk Strehl, die mit allerhand farbigen Markierungen und Notizen versehen ist, kann ich mir vorstellen, wie die Vorbereitung für dieses Stück sein muss. Insbesondere für den Erzähler als Nicht-Musiker: Wie die Musiker muss auch er die gesamte Komposition Note für Note verfolgen und im Kopf haben, nur so kann er immer den richtigen Einsatz finden. An manchen Stellen wird parallel zur Musik gesprochen, einige Passagen spricht der Erzähler alleine, im Wechsel mit den musikalischen Partien. Darüber hinaus intoniert er mit seiner Stimme einzelne Figuren der Erzählung auf entsprechend unterschiedliche Weise, etwa den Teufel mit einer besonders knarzenden Stimme. Die Herausforderungen, die sich für die Musiker ergeben haben, kann ich mir jedoch weniger gut vorstellen:

Was war für Euch Musiker die besondere Herausforderung bei Proben und Inszenierung?

Daniel Townsend: Eine der Herausforderungen der modernen Musik – Strawinsky ist einer der Meister in diesem Bereich – ist die komplizierte Taktzählung. Während klassische Musik wie die von Beethoven oder Bach meist bis vier zählend funktioniert, arbeitet Strawinsky mit 6/8- oder 15/16-Takten. Das ist zwar eine mathematisch lösbare Aufgabe, aber es ist für Musiker schon schwieriger zu spielen, da man nicht richtig in einen „Flow“ kommt. Anders als bei Popmusik kann man die Betonung nicht auf 2 und 4 legen und dann darauf „tanzen“, es gibt hier einfach keinen Groove. Es ist stark verkopfte Musik – viel Kopf und wenig Herz.

Kann dem Hörer dieses „Verkopfte“ vermittelt werden?

Daniel Townsend: Nein, das soll der Hörer auch gar nicht merken, er soll niemals merken, dass etwas schwierig zu spielen ist, sondern immer nur die Leichtigkeit der Musik spüren – sonst hat der Musiker nicht genug geübt. Mit der Zeit wurden die Komponisten einfach etwas freier in ihrer Interpretation und haben sich nicht mehr dem vorherigen Usus verpflichtet gefühlt, alles in einem Tempo, alles in einem Rhythmus durchzuziehen. Sie fühlten sich befähigt, andere Dinge zu tun. Es ist eine Form des Experimentalismus.

Aron Leijendeckers: Für mich ist das Stück eine ganz besondere Mischung aus Musik und Erzählung. Die Herausforderung dabei ist es, innerhalb des Ensembles gut abzustimmen, wer wann seinen Einsatz hat, egal, ob nun als Erzähler oder Musiker. Die Geschichte soll ohne Bilder, allein durch das Gehör gut an die Zuhörer vermittelt werden, so dass sie jeder in seinem Kopf entstehen lassen kann, während wir spielen. Als Musiker sind wir dieses Mal sogar eher Statisten als Solisten.

Strawinsky schreibt unglaublich ironisch und zweideutig. Die Geschichte vom Soldaten kann sowohl als Kindermärchen als auch wie ein Roman von Stephen King verstanden werden. Strawinskys Genie zeigt sich in diesen Doppeldeutigkeiten.

Ihr seid ja gerade schon darauf eingegangen, wie Musik alleine durch den Klang Geschichten entstehen lassen soll. Wie oder was, meint ihr, kann Musik allgemein vermitteln?

Dirk Strehl: Gespielte Rollen werden durch die Musik unglaublich verstärkt. Wenn bei diesem Werk beispielsweise der Teufel zu tanzen beginnt, dann kann man die Augen schließen, hört die Musik und sieht den Teufel vor sich, wie er tanzen muss.

Daniel Townsend: Wenn man einem Theaterstück Emotionalität verleihen möchte, untermalt man es mit Musik, wenn man einen Film emotionaler oder spannender machen möchte, macht man Musik dazu. Egal in welche Richtung: Die extremsten Gefühle werden stets durch Musik vermittelt. Musik ist immer das i-Tüpfelchen.

Worin besteht denn für Euch der Unterschied in der Vermittlung und Empfindung von Kunst und Musik?

Aron Leijendeckers: Das ist eigentlich das Gleiche, oder? Alle großen Komponisten standen im engen Austausch mit Architekten und Künstlern, ich glaube, das hängt sehr stark zusammen. Das eine ist optisch, das andere akustisch.

…wie ja auch bei „Marta philharmonisch“ Musik mit Kunst, und durch die Besonderheiten unseres Hauses noch mit der Architektur verbunden werden. Wie nehmt Ihr die Gehry-Architektur im Marta-Forum aus Musikersicht wahr?

Daniel Townsend: Ungerade, geschwungene Wände sind für Musiker meist schwer zu bespielen: Der Klang knallt gegen eine Wand und zerstreut sich. Dass der Raum an sich sehr hoch ist, ist per se auch nicht gut für den Klang. Trotzdem klingen die Stücke in der Gehry-Architektur erstaunlich gut, man muss sich eben an die Gegebenheiten anpassen. Optisch ist die Architektur natürlich toll.

Aron Lejendeckers: Für mich ist speziell das Marta-Forum eine Mischung aus Wohnzimmer und Museum. Das kommt vor allem durch die Holzbühne und die Nähe zwischen den Musikern und dem Publikum. Durch den Hall, der in der Architektur entsteht, müssen wir alle trockener und härter als bei anderen Konzerten spielen. Durch dieses gedämpftere Spiel wird weniger Klang produziert, so dass der Hall nicht als störend empfunden wird.

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Strawinsky das Stück schrieb, war stark geprägt durch politische, gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche sowie vom Streben nach Neuem, was sich auch in neuen Formen wie etwa der Abstraktion in Kunst, Musik, Architektur, Literatur u.a. äußerte.

Dieter Strehl: Deshalb finde ich auch, dass das Stück sehr gut zu Marta passt, da Strawinsky für seine Zeit ein sehr moderner Komponist war. Es ist eine zeitlose Moderne, die immer noch genauso modern ist wie vor 100 Jahren, das ist das Phänomen an diesem Stück.

Auch unsere aktuelle Ausstellung beschäftigt sich mit einem modernen Phänomen: den Drohnen. Sie sind zu einem Sinnbild allgegenwärtiger Beobachtung geworden – kennt man das Gefühl als Musiker auf der Bühne?

Daniel Townsend: Man lernt im Laufe der Zeit damit umzugehen, obwohl sich die Publikumsgröße auch immer weiter steigert. Für mich ist es inzwischen schwieriger vor 200-300 Menschen in einem Raum zu spielen, als vor 2000 oder 3000. Die Menschen verschwimmen irgendwann. Ich amüsiere mich häufig auf der Bühne: Wenn ich einen Satz frei habe, beobachte ich das Publikum, das ja eigentlich da ist, um uns zu beobachten. Sie sind ganz verloren in der Musik, ich mache meinen Job und kann ihre Reaktionen beobachten. Das ist sehr spannend, wie ein eigenständiges Kunstwerk.

Soweit die Antworten der Musiker … Als Konzertbesucherin beobachte ich wiederum – neben dem Hörerlebnis – sehr gerne die Musiker auf der Bühne, ihr jeweils individuelles, konzentriertes Spiel wie auch das gemeinsame „Funktionieren“ als Ensemble, in diesem Fall von Daniel Townsend als Dirigenten angeleitet. Wenn man sich bei einer Aufführung außerdem noch die Einzigartigkeit des Moments bewusst macht, ist ein Konzerterlebnis umso beeindruckender. Und was „Marta philharmonisch“ ausmacht, ist ja die Kombination von Konzert- und Kunstgenuss: Mit der Musik noch in den Ohren ist es auf besondere Weise anregend, anschließend die Ausstellung zu besuchen und einzelnen Werken vielleicht mit einen ganz anderem Blick zu begegnen.

Die nächste Matinee in Kooperation mit der Nordwestdeutschen Philharmonie findet übrigens am 13. November statt, das Programm wird in Kürze auf unserer Website veröffentlicht. Dann wird es ein Konzert begleitend zu der Marta-Ausstellung „Der fremde Raum – Angriffe, Verwandlungen, Explosionen“ geben – man kann schon sehr gespannt sein, ob und wie sich dieses Thema in der Musik wiederfinden wird.

One Reply to “Marta philharmonisch: Musik trifft auf Kunst”

Comments are closed.