Realitätscheck: Das Werk „Progression/Regression“ von Konsortium

Die Ausstellung „Brisante Träume“ widmet sich exemplarisch fünf Weltausstellungen und der auf ihnen präsentierten Kunst. Zeitgenössische Künstler*innen befragen dazu die bis heute hoch brisanten politischen wie gesellschaftlichen Kontexte der jeweiligen Zeit.

Das Künstlerkollektiv Konsortium (Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch) rückt im Marta Herford in diesem Zusammenhang die Expo 1970 in Osaka mit dem Motto „World Without Boundaries“ (Welt ohne Grenzen) in ein neues Licht. In einer großen Rauminstallation beziehen sie sich auf den von der Gruppe E.A.T. (Experiments in Art and Technology) entworfenen Pepsi-Pavillon. Dieser futuristisch nebulöse Bau mit verspiegeltem Innenraum, Lasershow und Soundinstallation galt 1970 als künstlerisches und technisches Ausnahmeerlebnis, das die Wahrnehmung der Besucher mit allen Sinnen herausforderte. Die Verbindung aus Kunst und den Möglichkeiten der neuen Technologien sollte „Genuss und Vergnügen für jeden Einzelnen“ (Billy Klüver) schaffen.

Eine Untersuchung des Gesamtkunstwerks

In Zusammenarbeit mit Ingenieur*innen und Künstler*innen rund um u.a. Billy Klüver, Robert Breer, David Tudor und Robert Whitman schuf E.A.T. mit dieser Verbindung aus Architektur, neuster Technik und wissenschaftlichem Ansatz ein Gesamtkunstwerk. Dem gegenüber stellt Konsortium eine multimediale Rauminstallation, die sich eines historischen Rückgriffs bedient, kunsthistorischen Bezug nimmt zur Minimal und Conceptual Art und eine politische Dimension aufweist. Damit reflektiert das Künstlerkollektiv die Thematik „Träume einer anderen Zukunft“, unter welcher die Expo 1970 in Osaka in der Ausstellung geführt wird, aus aktueller künstlerischer Perspektive. Eine eigens entwickelte dreiteilige Architektur, die der auf Dreiecksformen beruhenden Dachkonstruktion des Pepsi-Pavillons entlehnt ist, dient nun als Display für historische Dokumente und Filmaufnahmen. Ein Modell auf einem Sockel wird von zwei Großfotos mit architektonischen Strukturen umgeben. Überall blitzen Bezüge zwischen den Elementen auf, wenn auch zunächst auf einer abstrakt konzeptuellen Ebene.

Dopplung und Überlagerung als künstlerisches Prinzip

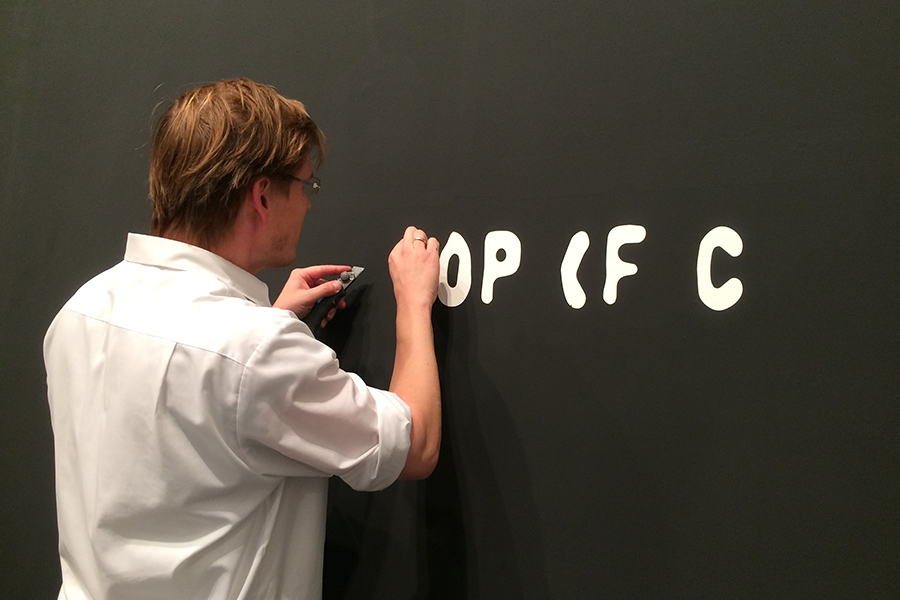

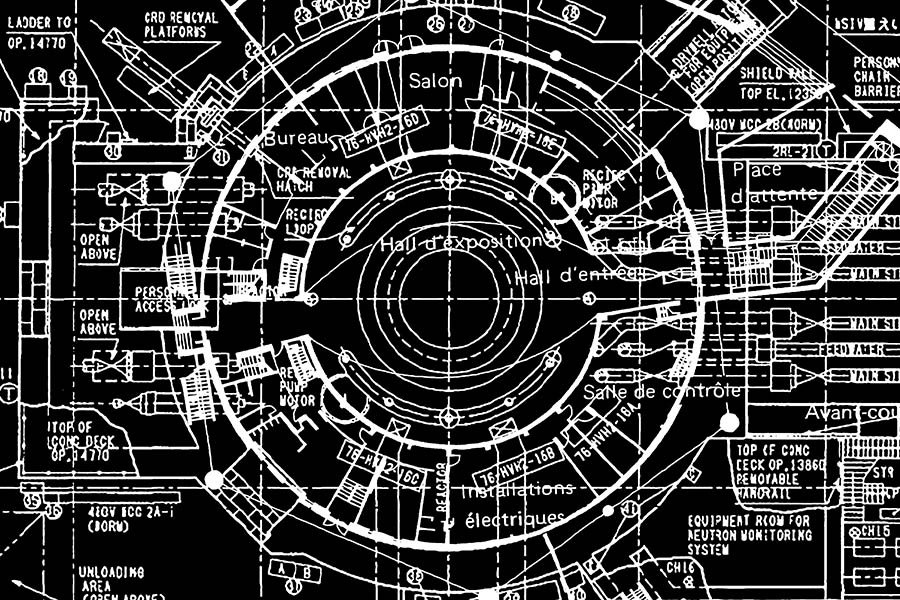

Diese dreidimensionalen Einbauten, die dem Raum deutliche Blick- und Bewegungsachsen verleihen, verbinden sich mit dahinterliegenden, großflächigen schwarz-weißen Wandmalereien. Die Schriftzüge Progression und Regression, in regelmäßiger Wiederholung angeordnet, stehen sich im Raum demonstrativ gegenüber. Eine schematische Skizze in Schwarz-Weiß besetzt eine dritte Wand. Auch hier lässt sich, ähnlich wie bei den Schriftzügen, eine Dopplung erkennen. Es handelt sich um eine Überlagerung von zwei Grundrissen mit Beschriftungen in unterschiedlichen Sprachen – ein Indiz für verschiedene Quellen. Liest man diese Spuren aufmerksam, verdichtet sich immer deutlicher der Eindruck, dass der historische Bezug zum Pepsi-Pavillon und zur E.A.T.-Gruppe durch eine weitere Bezugsebene ergänzt wird. Eine Vitrine mit historischen Dokumenten zum Pepsi-Pavillon und Materialien der Nuklearkatastrophe im japanischen Kraftwerk Fukushima 2011 gibt schließlich Aufschluss.

Der Übergang ins Nebulöse

Mit der Zusammenführung dieser beiden Thematiken deckt Konsortium verblüffende ästhetische Parallelen der Materialien auf. Die Fortschrittseuphorie der 1970er Jahre und das durch die Geschichte gelehrte Bewusstsein für wissenschaftlich-technisch produzierte Risiken der modernen Gesellschaft treten hier auf beeindruckende Weise zueinander in Bezug. So vermittelt die Filmcollage aus Originalaufnahmen der spektakulären Expo in Osaka und einer Kamerafahrt durch den mit Wasser gefluteten havarierten Reaktor in Fukushima ein eindrückliches Bild von Zersetzung und dem Übergang ins Nebulöse. Die „Welt ohne Grenzen“ scheint an ihre Grenzen gekommen zu sein, die hoffnungsvolle Einbindung von neuen Technologien von ihrer eigenen Geschichte überschattet.