Venedig Biennale 2015: Ein Reisebericht

Alle zwei Jahre versammelt sich die internationale Kunstwelt in Venedig im Nordosten Italiens. Die Stadt ist bestimmt von einer fragilen Balance zwischen den besonderen Reizen einer Ruine, dem authentischen italienischen Flair…

… (dem man tatsächlich durchaus auch ganz in der Nähre touristischer Zentren noch begegnet) und dem Glamour wohlhabender Gäste, aber auch den weniger schillernden Seiten des Tourismus. Vor allem jedoch sind es die besonderen Begegnungen mit der Kunst, für die es sich lohnt, eine Reise zu dem künstlerischen Großevent Venedig Biennale zu unternehmen.

Zu den vielfältigen Impressionen, die ich so ganz nebenbei aufschnappe, zählen der eindrückliche Fischmarkt in der Nähe der Rialto-Brücke ebenso wie eine überraschende Performance auf dem Weg zu den Giardini.

Zentraler Pavillon und Arsenale –zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Mit dem Titel „All the World`s Future“ (Die Zukunft aller Welten) knüpft der diesjährige Biennale Leiter Okwui Enwezor an die These seiner documenta 11 von 2002 an: Auf der Biennale rückt er erneut die vielfältige, globale Kunstwelt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Daher liegt für mich der besondere Reiz der Ausstellung darin, neben den vielen bekannteren Namen, auch weniger bekannte Künstler zu entdecken.

Einen humorvollen Blick eröffnet zum Beispiel der in Südostafrika geborene Samson Kambalu (*1975 in Milawi, lebt in London) in seinen Kurzfilmen: Mit großer Leidenschaft für den Slapstick und das experimentelle Kino zeigt er inszenierte Szenen von maximal einer Minute Länge. Doch als ein Mann an einem Geldautomaten plötzlich so von einem heftigen Windstoß erfasst wird, dass er wegzufliegen droht, bleibt mir das Lachen eher im Halse stecken.

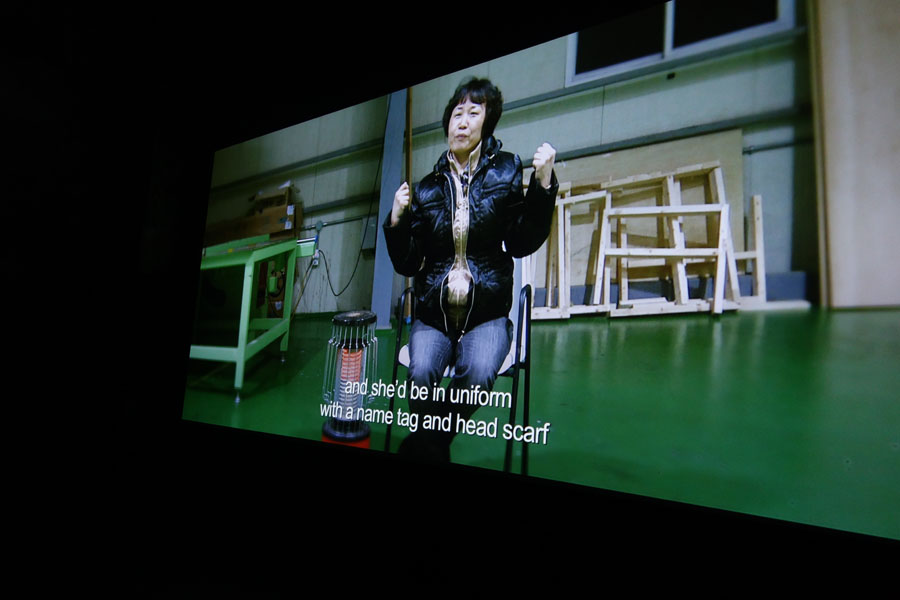

Ein Dokumentarfilm, der mich sehr fesselt, stammt von der Künstlerin Im Heung-soon (*1969). Die Schilderungen der Frauen zu den heutigen Arbeitsbedingungen gehen unter die Haut.

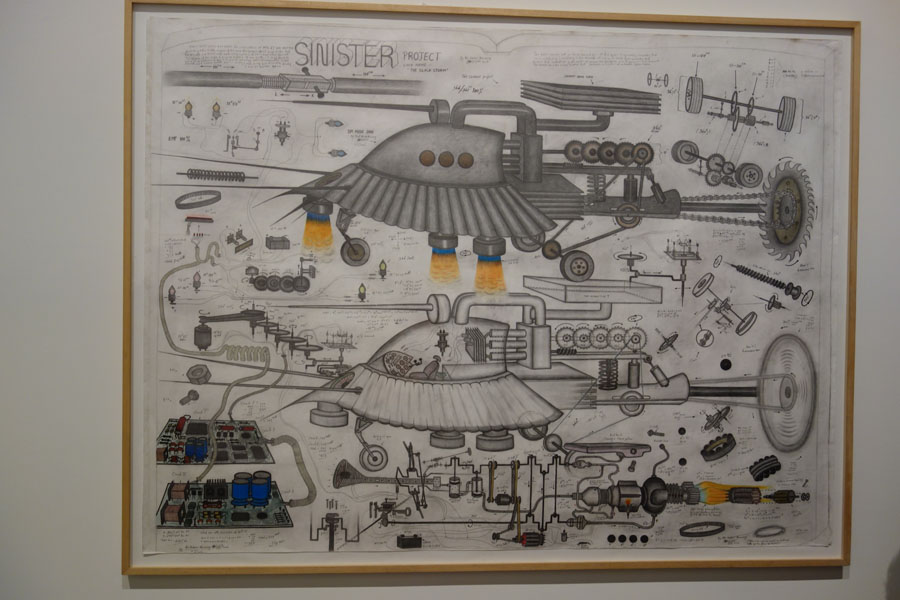

Und in den naiv-monströsen Flugmaschinen von Abu Bakarr Mansaray (*1970 in Sierra Leone) erkenne ich den unbegrenzten Schaffensdrang, wie er gerade in krisengeschüttelten Ländern manches Mal zu finden ist.

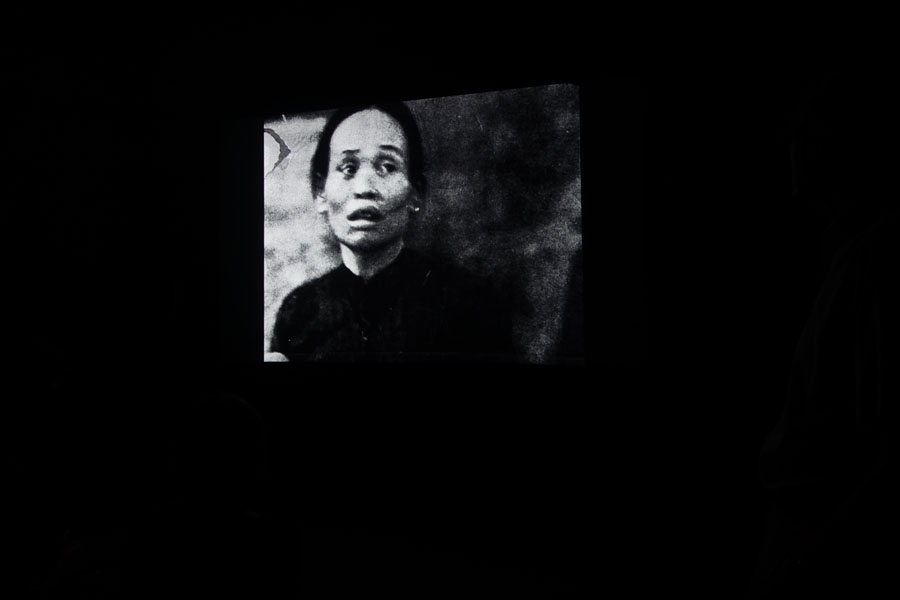

Aber auch unter den Künstlern und Künstlerinnen der älteren Jahrgänge sind bewegende Beiträge zu finden. In der Filmografie des 2014 verstorbenen Harun Farocki (*1944) entdecke ich eine atemberaubende Arbeit: Für „White Christmas“ hat der Künstler Bilder von einem Bombenhagel auf Vietnam mit den Klängen des weltweit bekannten Weihnachtslieds unterlegt. Natürlich kann ich die vollständige Liste von über 80 Filmen nicht vollständig sehen. Daher ist bei so einer Entdeckung auch immer ein wenig Glück im Spiel.

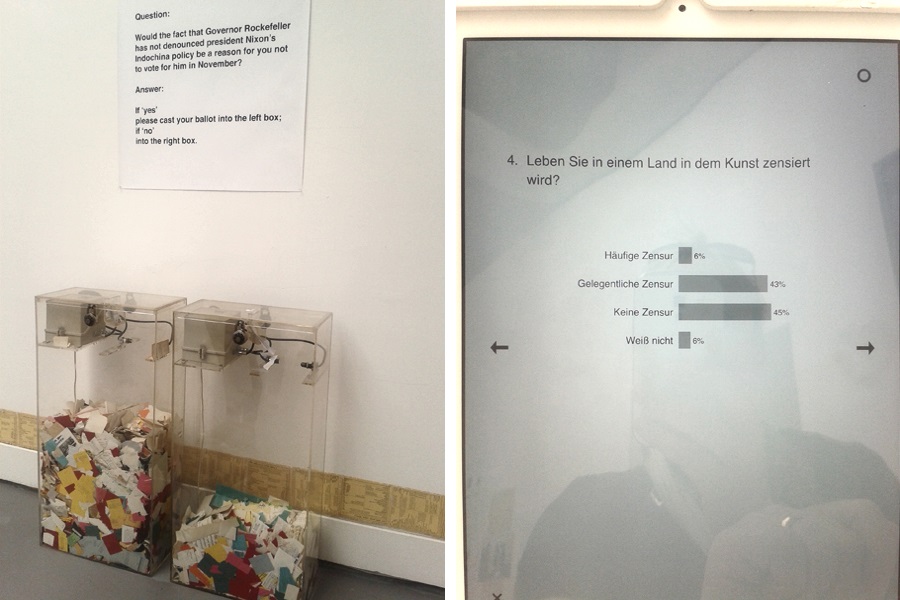

„MoMA Poll“ von Hans Haacke (*1936) aus dem Jahr 1970 erfährt in Venedig eine überraschende Aktualisierung: Die Frage des Künstlers, ob die Besucher den ehemaligen Gouverneur Rockefeller auf Grund seiner politischen Meinung zu Präsident Nixons’ Indochina-Politik nicht wählen würden, wurde damals mehrheitlich bejaht.

Während die Antworten der Besucher vor 45 Jahren in transparenten Plexiglas-Wahlurnen gesammelt wurden, gibt es in Venedig nun eine neue Besucherbefragung mittels Tabletts. Dass die Besucher der Biennale-Eröffnung jedoch mehrheitlich aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit nicht benachteiligt sind und sie vor allem aus Ländern anreisen, in denen Zensur lediglich eine geringe Rolle spielt, überrascht eher wenig.

Adrian Piper (*1948) bindet die Besucher ebenfalls aktiv ein: Mit ihrer persönlichen Unterschrift erklären sie sich vertraglich bereit, eine bestimmte Regel zu befolgen. Bereits die elegante Erscheinung des Tresens, an dem die Unterschrift zu leisten ist, vermittelt den Eindruck von Bedeutung. Im Hintergrund erstrahlt zudem in goldenen Buchstaben ein Satz: „I will always mean what I say“ (Ich werde immer meinen, was ich sage). Aber will die Künstlerin von den Besuchern, denen sie zusichert, dass die Vertragsdokumente über 100 Jahre unter Verschluss bleiben, tatsächlich mehr Verbindlichkeit einfordern oder geht es hier vielmehr um ein Spiel mit den Oberflächen?

Und natürlich freut es eine Kuratorin ganz besonders, wenn Künstler auf einer so viel beachteten, internationalen Ausstellung wie der Venedig-Biennale präsentiert werden, die gerade im eigenen Haus zu Gast sind: Isaac Julien (*1960), der nicht nur mit einem Video in Venedig zu sehen ist, sondern auch in der zentralen ARENA eine Performance rund um das „Kapital“ von Karl Marx inszeniert hat, und Ji Dachun (*1968) mit seiner zarten Malerei, sind auch in der aktuellen Ausstellung „Harmonie und Umbruch – Spiegelungen Chinesischer Landschaften“ im Marta Herford zu sehen. Eine Entdeckung waren für mich hingegen die blumigen Landschaften von Tiffany Chung (*1969): Sie hätten unsere Ausstellung aufs Beste ergänzt.

Neben diesen persönlichen Highlights ist die Ausstellung von Enwezor aber insgesamt so dicht installiert, dass die einzelnen Werken kaum ihre Wirkung entfalten können. Und die globale Vielfalt, die mich in Kassel noch beeindruckt hat, wirkt heute weniger überraschend und vor der kulissenhaften Szenerie Venedigs weniger pointiert, eventuell sogar ein wenig deplatziert.

Die Länderpavillons – weniger ist mehr!

Während einige nationalen Pavillons sehr eng der thematischen Vorlage von Okwui Enwezor folgen, entwickeln andere Künstlerbeiträge erfrischend andere Themen: So hat Christoph Büchel mit seinem heiß diskutierten Kunstprojekt für den isländischen Pavillon das Verhältnis der christlichen und islamischen Religionen in den Fokus gerückt. Indem er in der ehemaligen christlichen Kirche Santa Maria della Misericordia eine Moschee eingerichtet hat, sorgte er – wie auch bereits im Marta vor zwei Jahren – für rege Diskussion. Andere Länderpavillons führen lebhaft ganz andere Themen vor Augen: Interessanterweise sind künstliche Lebensräume und fremdartige Kreaturen nicht nur Gegenstand der sehr eindrücklichen Beiträge von Hito Steyerl im deutschen Pavillon oder Sarah Lucas im britischen Pavillon.

Nach der übervollen Schau von Enwezor begeistere ich mich aber vor allem auch für die ruhigeren, leisen Präsentationen der Biennale. So regt die Präsentation des belgischen Pavillons mit Arbeiten wie z.B. von Mathieu Kleyebe Abonnenc zur stillen Betrachtung der kolonialen Vergangenheit an.

Um dem Trubel in Venedig zu entkommen, lohnt sich aber immer wieder auch eine Reise mit dem Vaporetto auf die vorgelagerte Insel Giudecca. So finden nicht ganz so viele Besucher ihren Weg in die Kunstakademie, um die etwas exzentrischen Performance von „Chicks on Speed“ zu erleben.

Und natürlich ist Venedig immer auch ein idealer Anlass zum persönlichen Treffen mit Künstlern. Mark Dion (*1961, auf dem Foto) zeigt gemeinsam mit dem russischen Künstler Arseny Zhilyaev eine Ausstellung in der Casa Tri Oci – die Villa trägt den Namen wegen ihrer goldenen drei augenförmigen Fenster. Eine tolle Gelegenheit um unsere Ausstellungspläne für den Herbst voranzubringen. Nach unserem Gespräch muss Mark jedoch wieder direkt zurück in seine

Ausstellung, da er vor Ort in seinen sogenannten „Wonder Workshops“ seine kuriosen, leuchtenden Skulpturen herstellt. Ob er mit seinem Ausstellungstitel „Future Histories“ ironisch auf das Motto des Biennale-Leiters anspielt? Die Frage muss ich ihm beim nächsten Treffen stellen …